scroll

七〇年ぶりに

復活しました 江戸味噌

復活しました 江戸味噌

古い文献に残された、遠い記憶

こつ然と姿を消した、その味噌は

江戸の味覚の中心でした

70余年の時をへて 復活です

江戸味噌について

About Edomiso

わたしたち

About Tokyo Edomiso

江戸味噌 江戸甘味噌 田舎味噌 仙台味噌

江戸から戦前の東京まで、

当地で売られた「みそ」を集めました。

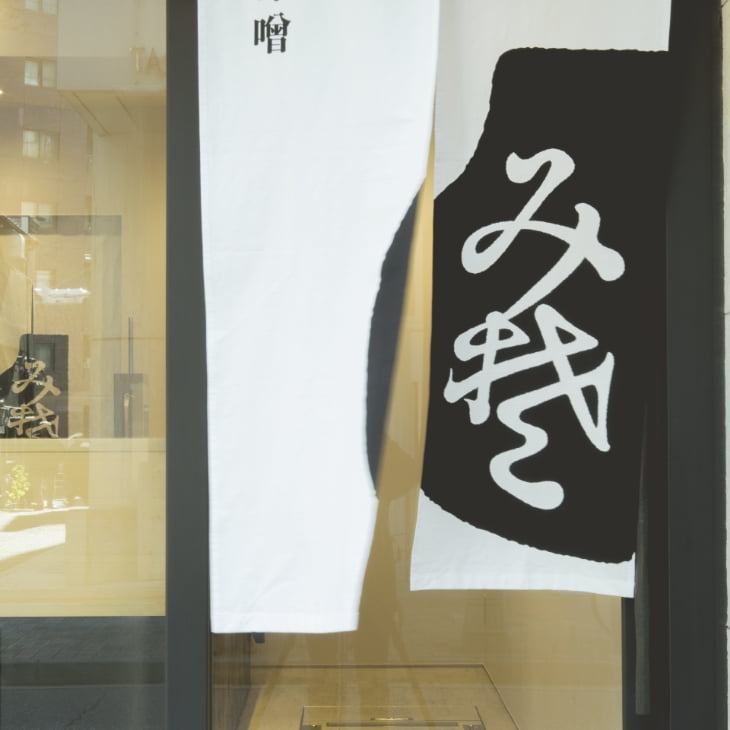

唯一の「江戸・東京のみそ」専門店です。

もっと、たのしむ

Appreciate Edomiso

知って、ためして、使いこなす。「江戸味噌」について、わたしたちが知ることをお話しします。

店舗では実際に味わってもいただけます。江戸人たちの「みそ」との関わり。

「今となってはあたらしい」ライフスタイルを見つけて下さい。